Lernprogramm Transkription

Roland Heynkes, 20.4.2013

In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts habe ich mit den genialen TT-Programmen des Klett-Verlages die Bruchrechnung und die Dezimalrechung gelernt. Mit diesem Hypertext versuche ich jetzt erstmals, dieses Selbstlernkonzept auf ein biologisches Thema, nämlich die Transkription anzuwenden. Mein Ziel ist dabei, dass sich der Lerntext möglichst individuell den Lernenden mit ihren sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnissen anpasst.

Die blau umrandeten Kästen mit hellgrünem Hintergrund leiten die Fragen ein, mit denen man sein Wissen über die Transkription prüfen kann. Wer sämtliche Fragen richtig beantworten kann, springt sehr schnell durch den Hypertext.

Die blauen Tabellen enthalten alternative Antworten, von denen man die richtige auszusuchen versucht und diese anklickt. So springt man entweder zur nächsten Frage oder zu einer Korrektur.

Wird eine Frage falsch beantwortet, dann springt man zu einem rot umrandeten Kasten mit gelbem Hintergrund. Hier wird der Irrtum aufgeklärt. Wenn nötig, erhält man noch zusätzliche Erklärungen.

Am Ende einer Korrektur findet man ein rot umrandetes Kästchen mit hellgrünem Hintergrund. Es enthält einen Link, der zurück zur letzten Frage oder weiter zur nächsten führt.

So springt man auf direktem oder auf mehr oder weniger vielen Umwegen durch den Hypertext und erhält nur soviele Erklärungen, wie man benötigt.

|

Was ist bzw. was bedeutet Transkription?

|

|---|

| Entscheide Dich für eine der folgenden Antworten auf die Frage, was Transkription eigentlich bedeutet! |

| Übersetzung |

| Umschreiben |

In der Tat wird die Transkription am Terminator beendet. Kommen wir nun zu dem, was die RNA-Polymerase zwischen dem Promotor und der Terminator-Sequenz tut.

Gestartet wird die Transkription nicht an einem Startcodon, sondern im Anschluss an den Promotor. Die Initiation beginnt mit der Trennung der beiden DNA-Stränge hinter dem Promotor.

Tatsächlich trennt die DNA-abhängige RNA-Polymerase die beiden Stränge der DNA. Dadurch werden die DNA-Basen frei zugänglich für die Basen der frei im Zellkern herumschwimmenden Nucleotide, die Monomere der Nucleinsäuren (DNA und RNA). Die in den Nucleinsäuren eingebauten Nucleotide kann man auch Nukleosidmonophosphate nennen. Bevor sie in eine Nukleinsäure eingebaut werden, besitzen sie drei Phosphate und heißen Nukleosidtriphosphate. Die Abspaltung der beiden äußeren Phosphatreste liefert die chemische Energie für den Einbau in die Nukleinsäure.

Die RNA-Polymerase muss die passenden RNA-Nukleotide nicht aussuchen, weil sich passende Basenpaare von selbst finden.

Bei der Transkription binden Uracil-Ribonukleotide an die Adenin-Desoxyribonukleotide des Matrizenstrangs der DNA.

Stoppcodons bestehen aus 3 Nukleotiden und man findet sie in der Codonsonne für die Translation. Für die RNA-Polymerase haben sie keine Bedeutung.

Am Promotor beginnt also die Transkription. Und wo endet sie?

Die DNA-abhängige RNA-Polymerase erkennt den Anfang eines Gens nicht an nur 3 Basen, sondern an einer viel längeren Sequenz mit einem ganz anderen Namen.

Diese Enzyme sind wesentlich an der DNA-Replikation beteiligt, aber nicht an der Transkription.

Deshalb war die Antwort nicht korrekt.

Man nennt zwar häufig in der Biologie den Beginn eines Prozesses Initiation und das gilt auch für die Transkription, aber Initiation heißt nur der Beginn der Transkription und nicht der Ort, an dem es beginnt.

Die Frage des ausführenden Enzyms ist damit geklärt, aber wo beginnt die Transkription?

|

Transkription bedeutet Umschreiben einer Information von einem Informationsträger auf einen anderen.

|

|---|

Transcription ist das englische Wort für Umschrift, Niederschrift, Abschrift, Umschreiben, Niederschreiben, Abschreiben. Und dieses englische Wort hat man einfach zum Fachbegriff für einen biologischen Prozess erklärt. Obwohl es nur noch selten verwendet wird, gibt es dieses Wort aber auch in der deutschen Sprache. Bei uns bedeutet es, dass eine Information möglichst genau, aber auf einen anderen Informationsträger kopiert wird. So spricht man beispielsweise von einer Transkription, wenn ein Musiker eine gehörte Melodie als Noten notiert oder ein zunächst per Mikrophon im wav-Format aufgenommenes Interview später abgehört und mittels Textverarbeitungsprogramm in eine Folge von Zeichen in einem Text umgeschrieben wird.

|

Woher und wohin wird was in Zellen transkribiert?

|

|---|

Was eine Transkription ganz allgemein ist, wissen wir. Aber was genau ist damit in der Zellbiologie gemeint?

Tatsächlich wird bei der Transkription eine Nukleotidsequenz von DNA in RNA umgeschrieben. Die DNA in den Zellkernen von Eukaryoten kann man mit ihren Bauplänen für Proteine und RNAs vergleichen mit handgeschriebenen Büchern in einer Bibliothek. Man könnte sie nicht ersetzen und sie dürfen deshalb die Bibliothek nicht verlassen. Wer sie studieren will, muss sie kopieren bzw. fotografieren. Auch ihre DNA ist für eine Zelle sehr wertvoll und verlässt deshalb bei Eukaryoten nicht den Zellkern. Weitere Gründe für die Transkription sind die Unhandlichkeit der extrem langen DNA-Doppelhelices, die Möglichkeit der Vervielfältigung und des Zuschnitts kodierender Gensequenzen sowie viele zusätzliche Regulationsmöglichkeiten auf dem Weg vom Gen zum Genprodukt.

Welche Gene aktiv sind, dass bestimmen die Zelle und ihre Geschichte und nicht der Zellkern. Deshalb ist der Vergleich des Zellkerns mit einer Bibliothek viel passender als der Vergleich mit einem Rathaus oder einer Konzernzentrale, die alles zentralistisch bestimmen. Selbst Zwillinge können ungeachtet identischer Gene unterschiedlich aussehen und unterschiedliche Charaktere haben, wenn sie in ihrem Leben unterschiedliche einschneidende Erlebnisse hatten, die zu unterschiedlichen Aktivierungsmustern ihrer Gene geführt haben. Entscheidend ist nicht nur, welche Gene ein Lebewesen hat. Ebenso wichtig ist, in welchen Zellen welche Gene wie oft transkribiert werden.

Ausgeführt wird die Transkription von Enzymen, die bei verschiedenen Spezies sehr unterschiedlich sein können. Aufgrund ihrer prinzipiell gleichen Funktion werden sie aber unter einem gemeinsamen Namen zusammen gefasst.

Es ist nicht ganz richtig, dass ein Gen von DNA in RNA umgeschrieben wird, weil oft nicht das ganze Gen umgeschrieben wird. Eukaryotische Gene werden bei der Transkription meistens in riesige prä-RNAs umgeschrieben, aus denen dann aber noch durch eine Splicing genannte Bearbeitung des primären Transkripts große Teile herausgeschnitten werden, um aus zusammengeklebten RNA-Fragmenten eine mRNA zu machen.

|

Termination heißt der Vorgang des Beendens, aber nicht der Ort, an dem das passiert.

|

|---|

Man muss in der Biologie genau hinsehen, weil sich viele ihrer Begriffe leider sehr ähneln.

Von der mRNA zum Protein wird der Bauplan nicht nur auf einen anderen Informationsträger umgeschrieben. Es findet auch eine Übersetzung von einer Nukleotidsequenz mit nur vier verschiedenen Buchstaben in eine viel kürzere Aminosäuresequenz mit 20 unterschiedlichen Buchstaben statt. Deshalb werden in mRNA codierte Baupläne in Proteine nicht nur transkribiert, sondern zusätzlich auch translatiert. Verkürzt nennt man das Translation, um die es hier aber nicht geht.

In Prokaryoten werden bei der Transkription Gene von DNA nicht nur in mRNA, sondern auch in rRNA oder tRNA umgeschrieben. In Eukaryoten produziert die Transkription überhaupt keine mRNA, sondern rRNA, tRNA, sRNA (small RNA sind kleine regulatorische Ribonukleinsäuren) oder prä-mRNA (auch unreife RNA oder hnRNA für heterogene nucleäre RNA genannt), die erst nach der Transkription zu mRNA verarbeitet wird.

Es stimmt, dass die Nukleosidtriphosphate ihre korrekten Positionen auf dem Matrizenstrang selber finden. Aber wozu wird dann überhaupt noch die RNA-Polymerase gebraucht?

In den chemischen Bindungen der 3 Phosphatgruppen von Nucleosidtriphosphaten steckt die chemische Energie, die für den Einbau der Nukleotide benötigt wird. Aber eingebaut werden können die Nukleotide mit ihren drei Phosphatgruppen nicht. Dazu wären sie zu groß. Statt dessen werden die beiden äußeren Phosphate abgespalten und die chemische Energie genutzt, um das am 5. C-Atom der Ribose verbliebene Phosphat an das 3. C-Atom der Ribose eines Nachbarnukleotids zu hängen. Zu RNA verbunden werden daher nicht Nucleosidtriphosphate, sondern Nucleosidmonophosphate.

In den chemischen Bindungen der 3 Phosphatgruppen von Nucleosidtriphosphaten steckt die chemische Energie, die für den Einbau der Nukleotide in die RNA benötigt wird. Dazu müssen aber beide äußeren Phosphatgruppen abgespalten werden und eingebaut wird nur das verbleibende Nucleosidmonophosphat. Das am 5. C-Atom der Ribose verbliebene Phosphat verdrängt die Hydroxylgruppe am 3. C-Atom der Ribose eines Nachbarnukleotids und verbindet die beiden.

Während weitere Nukleotide an das 3'-Ende der wachsenden RNA angehängt werden, löst die RNA-Polymerase den RNA-Strang vom DNA-Matrizenstrang ab. Diese auch Elongation genannte Phase der Verlängerung einer RNA wird fortgesetzt, bis die RNA-Polymerase auf einen Terminator genannten Abschnitt der DNA am Ende des abgelesenen Gens stößt und die Transkription beendet.

Wir sind am Ende des Lernprogramms Transkription.

Die Produktion dieses Lernprogramms hat mich 2 Tage gekostet. Hoffentlich war seine Benutzung deutlich weniger mühsam.

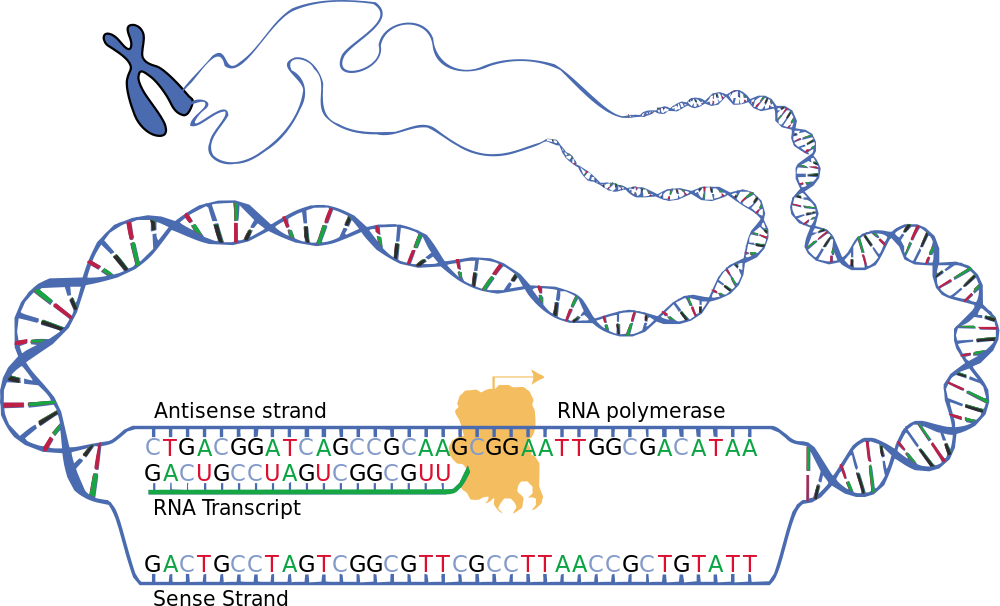

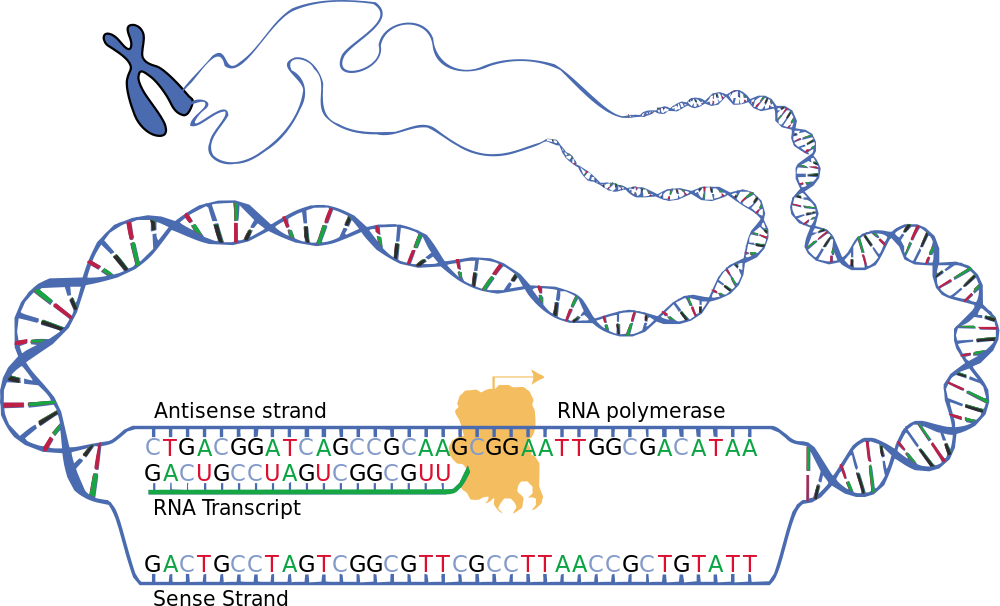

| Schema der Transkription |

|

| Dieses von einem Unbekannten anonym der public domain geschenkte Schema der Transkription zeigt, wie sich der DNA-Doppelstrang öffnet und sich mit Hilfe des Enzyms RNA-Polymerase ein RNA-Gegenstrang bildet. |

buchunabhängige Lerntexte

meine Biologieseite

Kommentare und Kritik von Fachleuten, Lernenden und deren Eltern sind jederzeit willkommen.

Roland Heynkes, CC BY-SA-4.0